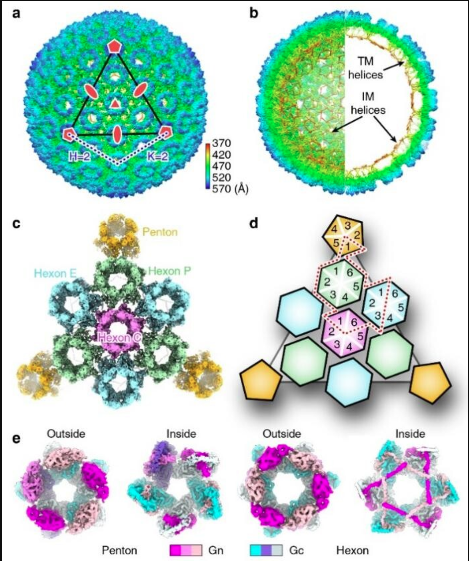

布尼亞病毒(SFTSV)粒子整體結構��。

令人聞之色變的蜱蟲傳播的病毒之一是布尼亞病毒(SFTSV)��。這種病毒會讓人患上急性傳染病——發熱伴血小板減少綜合征��。這是一種在中國首次報道的一種新發出血熱��,患者會表現發熱、白細胞下降����、血小板減少�����,甚至多器官功能衰竭等癥狀��。目前尚無特效臨床治療藥物和疫苗��。

近日,國際學術期刊《自然-通訊》(Nature Communications)在線發表了迄今為止最高分辨率的布尼亞病毒粒子的結構。這些發現極大促進了我們對于布尼亞病毒組裝和入侵機制的理解����,也為疫苗和藥物設計提供了重要基礎��。

前述論文的標題是《嚴重發熱伴血小板減少綜合征病毒的冷凍電鏡結構》(Cryo-EM structure of severe fever with thrombocytopenia syndrome virus)。該研究工作的第一完成單位是廣東省農業科學院動物衛生研究所�����。該成果在中國農業科學院金寧一院士團隊和廣東省農業科學院廖明教授團隊牽頭下����,聯合吉林大學、華南農業大學����、中國科學院����、南方科技大學第一附屬醫院等多家國內外優勢研究團隊合作完成�����。

Gn和Gc是病毒粒子表面的兩個刺突糖蛋白��。之前的研究表明,布尼亞病毒主要通過內吞途徑入侵宿主細胞,其中Gn負責受體識別����,而Gc介導病毒囊膜與內體膜的融合。因此�����,Gn和Gc成為病毒的主要免疫原��,是設計疫苗和抗病毒藥物的重要靶標��。

研究團隊最終獲得了4-5 ?局部分辨率的重構密度圖,并成功搭建了Gn/Gc囊膜蛋白的完整結構模型。

結構顯示����,布尼亞病毒的Gn和Gc以異源二聚體形式存在于病毒粒子表面����,并進一步以二聚體為結構單元形成五鄰體(penton)和六鄰體(hexon)的膜粒刺突(peplomer)��,從而構成一個近似二十面體的病毒顆粒�����。

其中�����,位于Gc第914位天冬酰胺上的糖基化修飾對于相鄰膜粒間的相互作用極為關鍵,其突變極大程度破壞了病毒粒子的組裝。這一位點在白纖病毒科多個成員,尤其是白蛉病毒屬(Phlebovirus)中��,高度保守��,暗示著這一類病毒可能利用相似的機制進行組裝��。

此外,由于Gn/Gc在病毒粒子表面的多層次組裝形式,一些特定的抗原表位被隱藏在內部����,只有通過病毒粒子的“呼吸”或者處于膜融合過程中變構才瞬時暴露。而目前已知的很多抗體都靶向這類隱藏的表位。

相關論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-023-41804-7

17312606166

17312606166